二宮神社

報徳二宮神社

[ほうとくにのみや神社]

日光市・今市743

主祭神:二宮尊徳命 配神:二宮尊行命・富田高慶命

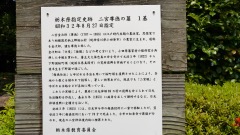

二宮尊徳は幕府の命で下野=栃木県の農業振興,治水とくに農業用水堀造営に尽くした偉人で,真岡市にも縁が深く,旧二宮町物井には櫻町二宮神社が尊徳の陣屋隣りに建てられて奉祭されている。尊徳は安政三年1856に今市の報徳役所で逝去されたので,有志の尽力で終焉の地である今市に社が創建された。鎮座祭の執行は明治三十一年1898十一月十四日。

栃木県の小学校校庭には薪を背負って読書しながら歩く姿の二宮金次郎像が建っていたことがあって,昔の小学生なら誰でも金次郎を知っていた。現在は数少なくなってしまったが,「孝子桜」で名高い城山西小学校などまだ残っている学校もある。「孝子桜」の孝子は親孝行な子,すなわち尊徳の本名金次郎から名付けられた。日光千本木の熊野神社,宇都宮市一条の菅原神社,市貝町椎谷710の星宮神社境内などにも像が残っている。

今市中心部にある「日光みちのえき」の裏手にあるので歩いて行ける。2159坪の巨大有名社なので小生に付け加えることはない。【公式ホームページ】をご覧ください。

例祭:11月17日

*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 3巻-10丁

上都賀郡今市町大字今市鎭座 縣社 報徳二宮神社 祭神 贈從四位二宮尊徳翁靈 合祀二代二宮尊行正七位富田高慶靈 祭日十一月十五日 建物本社間口九尺奥行同銅葺 拝殿間口三間半奥行二間銅葺 奥社間口三尺奥行同…以下詳細な付属建物社宝等の目録が続く…本社は二宮尊徳翁の塋域にして明治二十五年1892九月九日の創立なり…以下略

二宮尊徳は幕府の命で下野=栃木県の農業振興,治水とくに農業用水堀造営に尽くした偉人で,真岡市にも縁が深く,旧二宮町物井には櫻町二宮神社が尊徳の陣屋隣りに建てられて奉祭されている。尊徳は安政三年1856に今市の報徳役所で逝去されたので,有志の尽力で終焉の地である今市に社が創建された。鎮座祭の執行は明治三十一年1898十一月十四日。

栃木県の小学校校庭には薪を背負って読書しながら歩く姿の二宮金次郎像が建っていたことがあって,昔の小学生なら誰でも金次郎を知っていた。現在は数少なくなってしまったが,「孝子桜」で名高い城山西小学校などまだ残っている学校もある。「孝子桜」の孝子は親孝行な子,すなわち尊徳の本名金次郎から名付けられた。日光千本木の熊野神社,宇都宮市一条の菅原神社,市貝町椎谷710の星宮神社境内などにも像が残っている。

今市中心部にある「日光みちのえき」の裏手にあるので歩いて行ける。2159坪の巨大有名社なので小生に付け加えることはない。【公式ホームページ】をご覧ください。

例祭:11月17日

*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 3巻-10丁

上都賀郡今市町大字今市鎭座 縣社 報徳二宮神社 祭神 贈從四位二宮尊徳翁靈 合祀二代二宮尊行正七位富田高慶靈 祭日十一月十五日 建物本社間口九尺奥行同銅葺 拝殿間口三間半奥行二間銅葺 奥社間口三尺奥行同…以下詳細な付属建物社宝等の目録が続く…本社は二宮尊徳翁の塋域にして明治二十五年1892九月九日の創立なり…以下略

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 二宮金次郎像 | ||

|

|

|

| 墓所入口 | 本殿裏手に墓所 | |

|

|

|

| 文久二年1862手水石 | ||

|

|

|

| 尊徳翁の墓 | ||

|

|

|

|

|

|

| 尊徳翁像 | 足手荒神社 | |

|

|

|

| 報徳文庫 | 直進右手に道の駅 |

大杉神社

大杉神社

[おおすぎ神社]

日光市・今市674

主祭神:倭大物主櫛𤭖玉[くしみかたま]命

旧地名:今市市・今市相生町/上都賀郡今市町大字今市

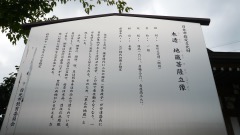

解説板にある「倭大物主櫛𤭖玉命」は[やまとおおものぬし・くしみかたまのみこと]と読み,奈良桜井市三輪町の大神神社の祭神。別名は多数あり,大国主神,大物主神,国作大己貴神,葦原醜男,八千戈神,大国玉神,顕国玉神。

看板の別名国造大神は大己貴神にあたる。

報徳二宮神社から西に少し歩いた森病院内に鎮座。

安政七年1860庚申塔,明治二歳1869巳待塔,大正五年1916石燈籠など。

となりの如来寺境内に享保十三天1728鳥居が立っている。朱塗の木製祠が二基祀られているが,いずれも中は空。

右手に地蔵堂,左手に聖観世音。如来寺門前に聖徳太子。

旧地名:今市市・今市相生町/上都賀郡今市町大字今市

解説板にある「倭大物主櫛𤭖玉命」は[やまとおおものぬし・くしみかたまのみこと]と読み,奈良桜井市三輪町の大神神社の祭神。別名は多数あり,大国主神,大物主神,国作大己貴神,葦原醜男,八千戈神,大国玉神,顕国玉神。

看板の別名国造大神は大己貴神にあたる。

報徳二宮神社から西に少し歩いた森病院内に鎮座。

安政七年1860庚申塔,明治二歳1869巳待塔,大正五年1916石燈籠など。

|

|

|

|

|

|

| 大正元年1912 | ||

|

|

|

|

|

|

| 巳待塔 | 安政七年1860 | |

|

|

|

| 直進すると大杉神社 | 右に行くと如来寺 |

右手に地蔵堂,左手に聖観世音。如来寺門前に聖徳太子。

|

|

|

|

|

|

| 車止め地蔵堂 | 聖観世音 | |

|

|

|

| 聖徳太子 | 如来寺門 |

星乃宮

星乃宮

[ほしのみや]

日光市・今市1020

主祭神:虚空蔵尊

旧地名:今市市・今市/上都賀郡今市町大字今市

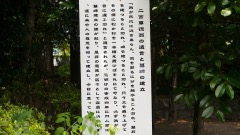

星顕山光明院如来寺の墓地に鎮座。山内の瀧尾神社の別当であった。如来寺の守護神であり虚空蔵尊を祀る。如来寺のWebに「現在の鎮守は明治16年(1883年)4月、当寺第24世徹譽上人の造立」とある。

右手の朱色祠は稲荷神社,左手の石屋根は山神社。

旧地名:今市市・今市/上都賀郡今市町大字今市

星顕山光明院如来寺の墓地に鎮座。山内の瀧尾神社の別当であった。如来寺の守護神であり虚空蔵尊を祀る。如来寺のWebに「現在の鎮守は明治16年(1883年)4月、当寺第24世徹譽上人の造立」とある。

右手の朱色祠は稲荷神社,左手の石屋根は山神社。

|

|

|

| 乃つき | ||

|

|

|

| 虚空蔵菩薩 | 山神 | |

|

|

|

| 稲荷神社 |

稲荷

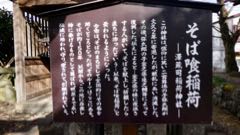

沢蔵司稲荷神社(そば喰い稲荷)

[たくぞうすいなり・そばくいいなり]

日光市・今市570あたり

主祭神:二宮尊徳翁命・二宮尊行命・富田高慶命

旧地名:今市市・今市/上都賀郡今市町大字今市

ニコニコ本陣から日光方面日光街道沿いに「薬師如来」「浄泉寺」の標識が立っている。寺院はないが境内に「稲荷神社」「薬師堂瑠璃殿」「聖徳太子堂」「弁財天堂」計四社が並んで建っている。

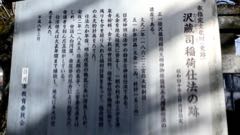

茶色の案内板によると,そば喰い稲荷は文久二年1862二宮尊徳の次男弥太郎によって寄進されたとあるが,創建はそれより前で,子供の夜泣き封じ,子育ての神として信仰されていた。文久二年1862は神社仕法の開始の年であり,それから6年後の慶応四年1868戊辰戦争で社殿は焼失する。再建は安政二年ではなく明治になってからである。白い方の解説板は混乱している。

弥太郎の長男金之丞は安政二年1855の誕生なので,玉垣柱の安政六年1859には4歳。柱には次男延之輔の名も刻まれている。弥太郎が子の健康な成育を祈願したのだろう。

境内右端の弁財天には多数の蛇石が奉納されている。蛇がとぐろを巻いた状態の形状。由緒が分かると面白そうだが何も分からない。

旧地名:今市市・今市/上都賀郡今市町大字今市

ニコニコ本陣から日光方面日光街道沿いに「薬師如来」「浄泉寺」の標識が立っている。寺院はないが境内に「稲荷神社」「薬師堂瑠璃殿」「聖徳太子堂」「弁財天堂」計四社が並んで建っている。

茶色の案内板によると,そば喰い稲荷は文久二年1862二宮尊徳の次男弥太郎によって寄進されたとあるが,創建はそれより前で,子供の夜泣き封じ,子育ての神として信仰されていた。文久二年1862は神社仕法の開始の年であり,それから6年後の慶応四年1868戊辰戦争で社殿は焼失する。再建は安政二年ではなく明治になってからである。白い方の解説板は混乱している。

弥太郎の長男金之丞は安政二年1855の誕生なので,玉垣柱の安政六年1859には4歳。柱には次男延之輔の名も刻まれている。弥太郎が子の健康な成育を祈願したのだろう。

境内右端の弁財天には多数の蛇石が奉納されている。蛇がとぐろを巻いた状態の形状。由緒が分かると面白そうだが何も分からない。

|

|

|

| 本殿 | ||

|

|

|

| さらに本殿? | 安政六年1859 | |

|

|

|

| 横から | 向こうは薬師堂 | |

|

|

|

| 左手前に多数の石像 | ||

|

|

|

| 太子堂 | ||

|

|

|

| 聖徳太子額 | ||

|

|

|

| 薬師堂 | 瑠璃殿額 | |

|

|

|

| 弁才天 | ||

|

|

|

| とぐろを巻いた蛇 | 本殿周囲にも | |

|

|

|

| 文字読めず | 日光街道沿い |

愛宕神社

愛宕神社

[あたご神社]

日光市・瀬川192-2

主祭神:推定火産霊命

旧地名:今市市・瀬川/上都賀郡今市町大字瀬川

東部日光線の北,121号線から西に入った朝日町公民館脇に鎮座。平成24年に整備された。

石のご神体は明治四十三年1910建立。水神は平成二十四年建立,背後に旧石塔が保存されている。

公民館入口に昭和三年1928竣工のなんとか開鑿記念碑。

旧地名:今市市・瀬川/上都賀郡今市町大字瀬川

東部日光線の北,121号線から西に入った朝日町公民館脇に鎮座。平成24年に整備された。

石のご神体は明治四十三年1910建立。水神は平成二十四年建立,背後に旧石塔が保存されている。

公民館入口に昭和三年1928竣工のなんとか開鑿記念碑。

|

|

|

| 愛宕山 | ||

|

|

|

| 手前は手水石 | 旧水神 | |

|

|

|

| 左手奥に鎭座 | ○○開鑿記念碑 |

天満宮

天満宮

[てんまんぐう]

日光市・今市1020

主祭神:菅原道真公 境内社:2社

旧地名:今市市・今市/上都賀郡今市町大字今市

創立等詳細不詳。

日光街道,七本桜交差点を北に折れて最初の信号左手に鎮座。ちょうど公民館の建設中だったが,居合せた氏子さんに,どんどん撮っていってとすすめられる。

拝殿額に「天満宮」,右手の壁に昭和十五年1940「天満天神宮」額。

左手の覆屋内に木製祠がふたつ祀られている。

石宮に「再建」の文字だけが読める。もう一基大きい方は石燈籠だろうか。文字は読めない。

旧地名:今市市・今市/上都賀郡今市町大字今市

創立等詳細不詳。

日光街道,七本桜交差点を北に折れて最初の信号左手に鎮座。ちょうど公民館の建設中だったが,居合せた氏子さんに,どんどん撮っていってとすすめられる。

拝殿額に「天満宮」,右手の壁に昭和十五年1940「天満天神宮」額。

左手の覆屋内に木製祠がふたつ祀られている。

石宮に「再建」の文字だけが読める。もう一基大きい方は石燈籠だろうか。文字は読めない。

|

|

|

| 本殿 | ||

|

|

|

| 左手に境内社 | ||

|

|

|

| 境内社 | 石造物は二基 |

愛宕神社

愛宕神社/稲荷神社/山神社

[あたご・いなり・やま神社]

日光市芹沼1473

旧地名:今市市芹沼

主祭神:火産霊命・倉稲魂命・大山祇命

明和四亥1767石鳥居の額は中央に愛宕大權現が大きく,左右に稲荷大明神,山神社が小さく彫られている。昭和十八年1943の社号標は正面に愛宕神社,両側面に稲荷,山神社が刻まれている。 貞享四丁卯天1687の石燈籠に「奉寄進愛宕山大權現」,寛政四壬子天1792正月吉日の石燈籠には「奉献愛宕大權現」の文字。文政三天庚辰1820の石燈籠には「愛宕大權現/稲荷大明神/山神社」

貞享四年1687芹沼の名主渡辺三太郎の祖先が愛宕山を奉斎したことに始まる。つぎに元禄三年1690川村繁弥の祖先が稲荷大明神を勧請,同年に渡辺五平の祖先が大山祇命を勧請した。

参道に文政十一子歳1828芹沼講中による水神供養塔には王譽妙龍八大龍王,龍譽高天善女龍王の文字。昭和五十五年1980庚申塔。

本殿は朱塗で三社とも同じ大きさ。

明治八年1875狛犬。「三社再建敷石寄進性名」碑。

*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 五巻-25丁

河内郡豊岡村大字芹沼新田鎭座 村社 愛宕神社 祭神火之軻遇突智命 倉稻魂命 大山祇命 祭日六月廿四日 建物本社三社各間口二尺四寸奥行三尺四寸 雨覆間口三間奥行四間 饌殿間口三間半奥行二間半 末社三社 石華表一基明治四年1871六月同村沼尾多左衛門外五名奉納 石燈籠一基神殿氏子中奉納 同一基平右衛門外三名奉納 同一基川村甚右衛門奉納 石唐獅子二基氏子中奉納 氏子二十四戸 社掌阿久津周貞

本社創立は貞享四年1687なり 社域六百坪平坦の地にして馬塲八百五十二尺境内には松杉蒼蔚森然として其風致愛すへし

主祭神:火産霊命・倉稲魂命・大山祇命

明和四亥1767石鳥居の額は中央に愛宕大權現が大きく,左右に稲荷大明神,山神社が小さく彫られている。昭和十八年1943の社号標は正面に愛宕神社,両側面に稲荷,山神社が刻まれている。 貞享四丁卯天1687の石燈籠に「奉寄進愛宕山大權現」,寛政四壬子天1792正月吉日の石燈籠には「奉献愛宕大權現」の文字。文政三天庚辰1820の石燈籠には「愛宕大權現/稲荷大明神/山神社」

貞享四年1687芹沼の名主渡辺三太郎の祖先が愛宕山を奉斎したことに始まる。つぎに元禄三年1690川村繁弥の祖先が稲荷大明神を勧請,同年に渡辺五平の祖先が大山祇命を勧請した。

参道に文政十一子歳1828芹沼講中による水神供養塔には王譽妙龍八大龍王,龍譽高天善女龍王の文字。昭和五十五年1980庚申塔。

本殿は朱塗で三社とも同じ大きさ。

明治八年1875狛犬。「三社再建敷石寄進性名」碑。

*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 五巻-25丁

河内郡豊岡村大字芹沼新田鎭座 村社 愛宕神社 祭神火之軻遇突智命 倉稻魂命 大山祇命 祭日六月廿四日 建物本社三社各間口二尺四寸奥行三尺四寸 雨覆間口三間奥行四間 饌殿間口三間半奥行二間半 末社三社 石華表一基明治四年1871六月同村沼尾多左衛門外五名奉納 石燈籠一基神殿氏子中奉納 同一基平右衛門外三名奉納 同一基川村甚右衛門奉納 石唐獅子二基氏子中奉納 氏子二十四戸 社掌阿久津周貞

本社創立は貞享四年1687なり 社域六百坪平坦の地にして馬塲八百五十二尺境内には松杉蒼蔚森然として其風致愛すへし

|

|

|

| 中央に愛宕大權現 | 左側面に山神社 | |

|

|

|

| 右側面に稲荷神社 | 寛政四年1792石燈籠 | |

|

|

|

| 参道の太鼓橋 | ||

|

|

|

| 清流 | 水神供養塔 | |

|

|

|

| 貞享四年1687の貴重品 | 文政三年1820 | |

|

|

|

| 寄附芳名碑 | ||

|

|

|

| 本殿 | ||

|

|

|

| 明治八年1875狛犬 | ||

|

|

|

| 左手奥に境内社 | 境内社 | |

|

|

|

| 右手奥に覆屋 | ||

|

|

|

雷電神社

雷電神社

[らいでん神社]

日光市今市1372

旧地名:今市市今市

主祭神:大雷命

もうひとつの杉並木,会津西街道沿いに鎮座。杉の古木の奥に見える。石宮がふたつ祀られている。木製朱塗り鳥居,石燈籠一対。

詳しいことは分からない。

主祭神:大雷命

もうひとつの杉並木,会津西街道沿いに鎮座。杉の古木の奥に見える。石宮がふたつ祀られている。木製朱塗り鳥居,石燈籠一対。

詳しいことは分からない。

|

|

|

|

|

|

| 正面から | ||

|

|

|

| 杉に囲まれて | ||

|

|

|

| 石燈籠 | ||

|

|

|

| かなりの太さ | ||

|

|

|

成田山

成田山

[なりたさん]

日光市豊田238

浅間神社

浅間神社

[せんげん神社]

日光市芹沼2258 せりぬま

旧地名:今市市芹沼/河内郡豊岡村大字芹沼

主祭神:木花咲耶姫命 境内社:八坂神社・山神社

大谷向から塩谷に向かう461号線沿いの富士山に鎮座。手前500mほどに共通の氏子さんの奉祭する芹沼鎮守高男神社がある。

道路沿いの杉の木に大きなワラジが掛けられていて,その左手に解説板が立てられている。

鬼風山奥宮,上浅間本社,下浅間本社で構成される。

例祭:4月中旬の日曜日

*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻三-27丁

河内郡豊岡村大字芹沼鎭座 無格社 淺間神社 祭神 木花開耶姫命 祭日三月十五日 建物 上浅間本社間口四尺七寸奥行五尺七寸 下浅間本社間口四尺六寸奥行二尺六寸 鬼風山奥宮間口一尺四寸奥行二尺二寸 石燈籠一基 石燈籠二基 信徒五十一戸總代三員 兼社掌阿久津周貞同村大字町谷一番地住

本社創建は詳ならす 當境は鬼風山と稱する高山にて松杉鬱蒼森然として山脉東北に連り本社は中腹に在り馬塲先より登ること四十九間夫より奥社は絶頂にありて登ること百二十間ありて四方の眺望佳なり

主祭神:木花咲耶姫命 境内社:八坂神社・山神社

大谷向から塩谷に向かう461号線沿いの富士山に鎮座。手前500mほどに共通の氏子さんの奉祭する芹沼鎮守高男神社がある。

道路沿いの杉の木に大きなワラジが掛けられていて,その左手に解説板が立てられている。

鬼風山奥宮,上浅間本社,下浅間本社で構成される。

例祭:4月中旬の日曜日

*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻三-27丁

河内郡豊岡村大字芹沼鎭座 無格社 淺間神社 祭神 木花開耶姫命 祭日三月十五日 建物 上浅間本社間口四尺七寸奥行五尺七寸 下浅間本社間口四尺六寸奥行二尺六寸 鬼風山奥宮間口一尺四寸奥行二尺二寸 石燈籠一基 石燈籠二基 信徒五十一戸總代三員 兼社掌阿久津周貞同村大字町谷一番地住

本社創建は詳ならす 當境は鬼風山と稱する高山にて松杉鬱蒼森然として山脉東北に連り本社は中腹に在り馬塲先より登ること四十九間夫より奥社は絶頂にありて登ること百二十間ありて四方の眺望佳なり

|

|

|

| 案内板 | 大草鞋 | |

|

|

|

| 富士山 | ||

| 以下の写真5枚は 「山歩きTREKKING」 さんよりご提供いただきました。 感謝。 |

|

|

| 奥宮 | 上浅間本社 | |

|

|

|

| 下浅間本社 | 山神社 | 八坂神社 |

道の駅

稲荷神社

[いなり神社]

日光市今市761

主祭神:倉稲魂命

道の駅日光の南端に鎮座。

詳しいことは分からない。目の前のお宅には「眼力稲荷神」が祀られている。京都伏見稲荷大社の境内社「眼力[がんりき]大神」に 由来する。5mと離れていないので何らかの関係があるだろうか。

道の駅日光の南端に鎮座。

詳しいことは分からない。目の前のお宅には「眼力稲荷神」が祀られている。京都伏見稲荷大社の境内社「眼力[がんりき]大神」に 由来する。5mと離れていないので何らかの関係があるだろうか。

|

|

|

| 山久保稲荷神社のお札 | もう額文字はみえない | |

|

|

|

| 台座におきつねさま | 道の駅駐車場が見える | 道の駅駐車場から |

町谷

主祭神:伊弉諾命・伊弉冊命