闇龗神社

[くらお神社]

長崎県壱岐市石田町久喜触182 くきふれ

>

>

主祭神:闇龗神[くらおかみノかみ]・闇罔象神[くらみつはノかみ]・闇山祇神[くらやまつみノかみ]

祭神は『日本書紀』神代上第五段一書第六に

「復(また)劒の頭(たかみ)より垂(しただ)る血,激越(たばしり)て神に爲(な)る。號(なづ)けて闇龗[くらおかみ]と曰(まをす)。次に闇山祇[くらやまつみ]。次に闇罔象[くらみつは]」

とある,渓谷において雨水,山,水を司る三神。

祭神の闇龗神は長崎県神社庁の表記は「闇淤神」。闇罔象神は女神の「闇罔象女神」説もある。『日本書紀』には闇のない「罔象女[みつはのめ]」が水神として登場する。

一の鳥居と二の鳥居額の「おかみ」字は「雨+罒+龍」で刻まれている。「罒」は本来は口みっつで「龗」。三の鳥居額は口みっつの正字のように見える。

拝殿内の額には口みっつの正字で「闇龗神社」とくっきり書かれている。「龗」は一文字で[おかみ]と読み,「闇龗」の読みは[くらおかみ],現在の社号の呼び方は[くらお]と短縮されている。『古事記』では「闇淤加美神」で,祭神の「闇淤神」表記に名残があるので,もとをただせば祭神も「闇淤加美神」だったろう。

2015年社殿新築。

例祭:10月15日 神楽奉納

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.103 志原村ノ部

無格社 闇龗神社 鎭座地 志原村久喜触坂 祭神 闇龗山祇神,闇龗神,闇龗象女神 例祭日 舊九月廿日 神樂奉奏 境内地 六百九十九坪

〔由緒沿革〕創立年月其ノ他不詳

壱岐の神社を掲載するにあたり,壱岐島にお住まいのkeyboさんに多大な御協力をいただきました。深く感謝申し上げます。

祭神は『日本書紀』神代上第五段一書第六に

「復(また)劒の頭(たかみ)より垂(しただ)る血,激越(たばしり)て神に爲(な)る。號(なづ)けて闇龗[くらおかみ]と曰(まをす)。次に闇山祇[くらやまつみ]。次に闇罔象[くらみつは]」

とある,渓谷において雨水,山,水を司る三神。

祭神の闇龗神は長崎県神社庁の表記は「闇淤神」。闇罔象神は女神の「闇罔象女神」説もある。『日本書紀』には闇のない「罔象女[みつはのめ]」が水神として登場する。

一の鳥居と二の鳥居額の「おかみ」字は「雨+罒+龍」で刻まれている。「罒」は本来は口みっつで「龗」。三の鳥居額は口みっつの正字のように見える。

拝殿内の額には口みっつの正字で「闇龗神社」とくっきり書かれている。「龗」は一文字で[おかみ]と読み,「闇龗」の読みは[くらおかみ],現在の社号の呼び方は[くらお]と短縮されている。『古事記』では「闇淤加美神」で,祭神の「闇淤神」表記に名残があるので,もとをただせば祭神も「闇淤加美神」だったろう。

2015年社殿新築。

例祭:10月15日 神楽奉納

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.103 志原村ノ部

無格社 闇龗神社 鎭座地 志原村久喜触坂 祭神 闇龗山祇神,闇龗神,闇龗象女神 例祭日 舊九月廿日 神樂奉奏 境内地 六百九十九坪

〔由緒沿革〕創立年月其ノ他不詳

壱岐の神社を掲載するにあたり,壱岐島にお住まいのkeyboさんに多大な御協力をいただきました。深く感謝申し上げます。

|

|

|

| 一の鳥居額 | ||

|

|

|

| 拝殿内 | 拝殿内額 | 久喜漁港前に鎮座 |

|

|

|

| 坂を下ると神社 | 鳥居三基 |

貴船

貴船神社

[きふね神社]

壱岐市芦辺町瀬戸浦169-1

>

>

主祭神:高龗神[たかおかみノかみ]・水波能賣神

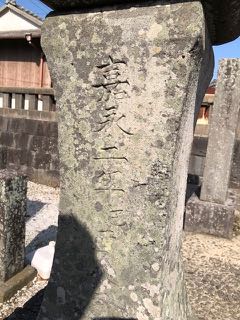

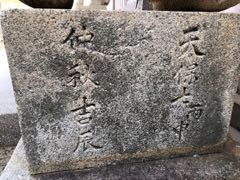

鳥居柱に年号が二種刻まれている。 「寛文十庚戌年1670九月吉日」奉納の貴重品で,「弘化五戊申年1848二月」に修復再建と推測する。

鳥居額は維新前の古いもので,おそらく寛文十年奉納であろう。中央に「▢▢大明神」,左右に細字が刻んであるが残念ながら読めない。

石燈籠に「宝暦十庚辰1760三月吉日」「文化四丁卯1807二月吉祥日」「嘉永二年己酉1849」の文字。

「天保七丙申1836中秋吉辰」狛犬。

壱岐出身の松永安左エ門1875-1971産湯の井戸碑。電力王とあるのは九州で東邦電力を立ち上げ,子会社の東京電力を創設して日本の電気事業を推進した功労者であるのでそう呼ばれた。

例祭:10月1日

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.62 箱崎村ノ部

無格社 貴船神社 鎭座地 箱崎村瀬戸浦 祭神 高龗命 水波能賣神 例祭日 九月六日 境内地 百七十八坪

〔由緒沿革〕創立年月其ノ他不詳

鳥居柱に年号が二種刻まれている。 「寛文十庚戌年1670九月吉日」奉納の貴重品で,「弘化五戊申年1848二月」に修復再建と推測する。

鳥居額は維新前の古いもので,おそらく寛文十年奉納であろう。中央に「▢▢大明神」,左右に細字が刻んであるが残念ながら読めない。

石燈籠に「宝暦十庚辰1760三月吉日」「文化四丁卯1807二月吉祥日」「嘉永二年己酉1849」の文字。

「天保七丙申1836中秋吉辰」狛犬。

壱岐出身の松永安左エ門1875-1971産湯の井戸碑。電力王とあるのは九州で東邦電力を立ち上げ,子会社の東京電力を創設して日本の電気事業を推進した功労者であるのでそう呼ばれた。

例祭:10月1日

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.62 箱崎村ノ部

無格社 貴船神社 鎭座地 箱崎村瀬戸浦 祭神 高龗命 水波能賣神 例祭日 九月六日 境内地 百七十八坪

〔由緒沿革〕創立年月其ノ他不詳

|

|

|

| 拝殿内 | 拝殿内額 | 大明神が読める |

|

|

|

| 寛文十庚戌年 | 弘化五戊申年 | 宝暦十庚辰 |

|

|

|

| 宝暦十庚辰 | 文化四丁卯 | 嘉永二年己酉 |

|

|

|

| 狛犬台座・天保七丙申 | 電力王碑 | |

|

|

|

| 社務所から |

貴船

貴船神社

[きふね神社]

壱岐市石田町池田仲触988 いけだなかふれ

>

>

主祭神:大山祇神・高龗神[たかおかみノかみ] 配神:疱瘡神社祭神各柱神

村山薬師堂の南東の字柏木の森に鎮座。78坪。

壱岐には貴船神社が三社確認できる。当社から郷ノ浦町平人触の貴船神社まで西に1.2km。芦辺町瀬戸浦の貴船神社まで北に9km。

安政六年1859石鳥居,御城代熊澤作右衛門は山鹿素行と交流のあった平戸藩四人の家老の一人。紀?正興。年代不明の石燈籠一対。

京都鞍馬の貴船神社は奥宮と本宮に「高龗神」を祀る。奥宮には「闇龗神」と玉依姫命を併せて祀ると伝わる。京都の貴船と壱岐の貴船に関係があるのかどうか,いまのところ不明である。

例祭:11月15日 隔年に大神楽

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.99 石田村ノ部

無格社 貴船神社 鎭座地 石田村大字池田仲触字柏木 祭神 大山祇神 高龗神 同祀疱瘡神社ノ祭神各柱神 例祭日 十一月十五日 境内地 七十八坪

〔由緒沿革〕一. 當社は創立年月其ノ他不詳 二. 大正六年1917五月無格社疱瘡神社ヲ當社ニ合祀ス

村山薬師堂の南東の字柏木の森に鎮座。78坪。

壱岐には貴船神社が三社確認できる。当社から郷ノ浦町平人触の貴船神社まで西に1.2km。芦辺町瀬戸浦の貴船神社まで北に9km。

安政六年1859石鳥居,御城代熊澤作右衛門は山鹿素行と交流のあった平戸藩四人の家老の一人。紀?正興。年代不明の石燈籠一対。

京都鞍馬の貴船神社は奥宮と本宮に「高龗神」を祀る。奥宮には「闇龗神」と玉依姫命を併せて祀ると伝わる。京都の貴船と壱岐の貴船に関係があるのかどうか,いまのところ不明である。

例祭:11月15日 隔年に大神楽

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.99 石田村ノ部

無格社 貴船神社 鎭座地 石田村大字池田仲触字柏木 祭神 大山祇神 高龗神 同祀疱瘡神社ノ祭神各柱神 例祭日 十一月十五日 境内地 七十八坪

〔由緒沿革〕一. 當社は創立年月其ノ他不詳 二. 大正六年1917五月無格社疱瘡神社ヲ當社ニ合祀ス

|

|

|

| 安政六年1859石鳥居 | ||

|

|

|

| 真新しい榊 | 社殿から見下ろす | 手水石 |

|

|

|

| 安政六己未歳1859秋七月七日 | 神主後藤長門介藤原正恒 | 御城代熊澤作右衛門▢正興 |

|

|

|

| 奉寄進爲武運長久子孫永昌 | 石燈籠 | 社殿左手 |

|

|

|

| 疱瘡神? | やや高地に鎮座 | |

|

|

|

| ここを入る | 奥に鳥居が見える |

貴船

貴船神社

[きふね神社]

壱岐市郷ノ浦町平人触780 ひろうとふれ

>

>

主祭神:闇龗神[くらおかみノかみ]・闇罔象神[くらみつはノかみ]・闇山祇神[くらやまつみノかみ]

祭神は『日本書紀』神代上第五段一書第六に

「復(また)劒の頭(たかみ)より垂(しただ)る血,激越(たばしりて)神に爲(な)る。號(なづ)けて闇龗[くらおかみ]と曰(まをす)。次に闇山祇[くらやまつみ]。次に闇罔象[くらみつは]」

とある,渓谷において雨水,山,水を司る三神。

明治二十四年1891九月十六日奉納の石燈籠の笠に角のように社号額が生えており「貴舩神社」と刻まれている。とても珍しい形式の燈籠で,栃木県内1700社を見て回った限りでは一基もない。

社殿左手後方に斎竹が見え,石塔三基が祀られている。残念ながら文字は読めない。奥の濃い茶色は切株だろう。

例祭:12月12日 300m西の大神宮神社と年ごとに交代で

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.102 志原村ノ部

無格社 貴船神社 鎭座地 志原村平人触 祭神 闇龗神 闇罔象神 闇山祇神 例祭日 三月廿六日 大神樂奉奏 境内地 二十四坪

〔由緒沿革〕創立年月其ノ他不詳

祭神は『日本書紀』神代上第五段一書第六に

「復(また)劒の頭(たかみ)より垂(しただ)る血,激越(たばしりて)神に爲(な)る。號(なづ)けて闇龗[くらおかみ]と曰(まをす)。次に闇山祇[くらやまつみ]。次に闇罔象[くらみつは]」

とある,渓谷において雨水,山,水を司る三神。

明治二十四年1891九月十六日奉納の石燈籠の笠に角のように社号額が生えており「貴舩神社」と刻まれている。とても珍しい形式の燈籠で,栃木県内1700社を見て回った限りでは一基もない。

社殿左手後方に斎竹が見え,石塔三基が祀られている。残念ながら文字は読めない。奥の濃い茶色は切株だろう。

例祭:12月12日 300m西の大神宮神社と年ごとに交代で

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.102 志原村ノ部

無格社 貴船神社 鎭座地 志原村平人触 祭神 闇龗神 闇罔象神 闇山祇神 例祭日 三月廿六日 大神樂奉奏 境内地 二十四坪

〔由緒沿革〕創立年月其ノ他不詳

|

|

|

| 本殿 | ||

|

|

|

| 文字があった? | 社殿背後から | |

|

|

|

| 角のある石燈籠 | 貴舩神社 | 明治廿四年1891 |

意加美

國津意加美神社

[くにつおかみ<くつおかみ<くついかみ]

壱岐市郷ノ浦町本村触133 ほんむらふれ

主祭神:素盞嗚尊

配 神:大己貴命・奇稲田姫命・闇袁加美神

むかしは妙見宮と称した。延宝四年1676の国内延喜式登録神社調査で『延喜式神名帳』に記録された「壱岐島石田郡國津意加美神社」に比定された。

石段上り口左手に平成2年建立の由緒書き案内板がある。本文は次のとおり:

「御由緒

当社は旧武生水郷(現・郷ノ浦町)の惣廟である。

『延喜式神名帳』には「壱岐島石田郡國津意加美神社」と記録されており「社記」によれば,神代に素盞嗚尊韓国を巡り給ひて御帰朝の際我が壱岐国郷ノ浦江上に着岸ましまして後茲に宮殿を建つ是より村浦の宗廟と崇敬し奉りて妙見宮と申すとある。

当社は古来御願元と称し旧藩主格別の崇敬神社にして国中諸社の首班に置き,定祭には幣使式日には代拝として亀丘城々代を参向せしめ,又松浦藩主壱岐を巡見するに当りては親しく参向し,恭しく礼幣を奉奠せらる故に当社を直参の社とは申すなり。昔神田神領等存し社殿の造営概ね国守の直営に係り,奉仕の祠官跡特殊の格式及職権を附与せられ,以て維新の際に及べり。仍而神社の設備完備し,国内屈指の社頭となりしは寔に所以ありと謂ふべし従って当時祭祀の荘厳盛大の状に至りては,国中類例を見ざる所なり。『壹岐国神社誌』

延宝四年(一六七六)六月国内延喜式登録の神社調査により式内小社國津意加美神社に査定され藩主松浦鎮信は木鏡御正体と石領とを献納した。

明治九年十二月四日村社に列せられ 大正十四年三月十日 神饌幣帛料供進神社に指定された。」

案内板の,社号「意加美」には[おかみ]とルビがふってある。

拝殿内の社号額左隣りの和紙に書かれた配神は「大己貴命・稲田姫命」二神だが,案内板にはさらに「闇袁加美神」と「袁」字表記の配祀が加えられている。これは『古事記』で「闇淤加美神」,『日本書紀』で「闇龗」と書かれている[くらおかみ]のことである。社号にかかわる神様。

また和紙の稲田姫は案内板では奇稲田姫[くしいなだひめ]と『日本書紀』の表記。

『延喜式神名帳』(927成立)には全国2861社,由緒正しい社が記録されており,そのうち九州全土では98社だが,壱岐にはなんと24社が集中している。そのうちの一つが当社である。

延宝四年の式内社調査の事情等は「壱岐の式内社」が分かりやすいと思います。

例祭:4月15日・10月15日

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.13 武生水町ノ部

村社 國津意加美神社(舊號坂見宮) 鎭座地武生水町本村触字古若 祭神 素盞嗚尊 配神 大己貴命 稲田姫命 例祭日 十月十五日,神幸式,神迎神樂奉奏 境内地 九百七十五坪

〔由緒沿革〕當社ハ武生水村(今ノ武生水町)ノ宗廟ニシテ延喜式神名帳所載石田郡國津意加美神社是ナリ壱岐國廿四座ノ一又同十七社ノ一也。

此ノ社延寶以前ハ妙見宮ト稱シ奉レリ。

嵯峨天皇弘仁二年811辛卯冬十月朔日平坦日輪ノ神勅ヲ受ケテ草創ト傳フ。

社記ニ曰,神代ニ素盞嗚尊韓國を巡リ給ヒテ御帰朝ノ際我ガ壱岐國郷之浦江上ニ着岸マシマシテ後茲ニ宮殿ヲ建ツ,是ヨリ村浦ノ宗廟ト崇敬シ奉リテ妙見宮ト申ス,猶口傳ハ縁起ニ存ス。云々。(文政十一年1828神社帳抄録)

又曰,大神悪鬼邪神ヲ滅サン爲ニ我ガ朝殘リナク巡リ給ヒ宸旦天竺マデモ渡リ給ヒテ壱岐國ニ還リ着キ給ヒシ時,郷之浦ノ丘ニ登リ江上ヲ經テ幸行坂ヲ過ギ御手洗ノ水ヲ以て御手ヲ洗ハセ給ヒテ古ノ社ニ假ニ御座ヲ定メラレ其ヨリ今ノ宮地ニ御殿ヲ建テ御鎭座云々(何レガ眞ナルカ)

…略…當社ハ古來御願元ト稱シ舊藩主格別ノ崇敬神社ニシテ,國仲諸社ノ首班ニ置キ定祭ニハ幣使,式日ニハ代拜トシテ龜丘城々代ヲ參向セシメ又松浦藩主壱岐を巡見スルニ當リテハ親シク參向シ恭シク禮幣ヲ奉奠セラル。故ニ當社ヲ直參の社トハ申スナリ。…略…天文十四年1545以降の棟札列挙…

境内末社

八幡神社 祭神 九柱神 録柱神

乙宮神社 祭神 國狭槌命 豊斟渟命

稻荷神社 祭神 倉稲魂命 大宮比賣命 猨田彦大神

金刀比羅神社 祭神 素盞嗚尊

『延喜式』927年成立の平安時代の写本・国宝九絛家本巻十最後の方に「壹伎嶋廿四座・大七座・小十七座」とあり,「石田郡十二座・大三座・小九座」の中に「国津意加美神社」が見える。問題はそのルビが「クツイカミ」と振られていること。

越前国敦賀郡天国津彦神社のルビは「アメクニツヒコ」,他国の国津にはルビなし。

和泉国和泉郡と日根郡の意加美神社のルビは「オカミノ」

備後国甲奴郡の意加美神社のルビは「オカミノ」

河内国茨田郡の意加美神社のルビは「オカム」

越後国坂井郡の意加美神社のルビは「オカミ」

壹岐だけ「意」を「い」としているのは単なるミスか。「国津」を「くつ」としているのは後世の校訂本でも「くつ」。

寛政七年1795写本では壹岐の「國津神社」にルビが付加され「クニツ」だが「國津意加美神社」は「クツイカミ」で九絛家本を踏襲している。

昭和四年1929の皇典講究所・全国神職会校訂本では

「国津意加美神社」のルビは「クツオカミノ」と修正されている。ただし「國津神社」は「クニツカミ」と振られている。

配 神:大己貴命・奇稲田姫命・闇袁加美神

むかしは妙見宮と称した。延宝四年1676の国内延喜式登録神社調査で『延喜式神名帳』に記録された「壱岐島石田郡國津意加美神社」に比定された。

石段上り口左手に平成2年建立の由緒書き案内板がある。本文は次のとおり:

「御由緒

当社は旧武生水郷(現・郷ノ浦町)の惣廟である。

『延喜式神名帳』には「壱岐島石田郡國津意加美神社」と記録されており「社記」によれば,神代に素盞嗚尊韓国を巡り給ひて御帰朝の際我が壱岐国郷ノ浦江上に着岸ましまして後茲に宮殿を建つ是より村浦の宗廟と崇敬し奉りて妙見宮と申すとある。

当社は古来御願元と称し旧藩主格別の崇敬神社にして国中諸社の首班に置き,定祭には幣使式日には代拝として亀丘城々代を参向せしめ,又松浦藩主壱岐を巡見するに当りては親しく参向し,恭しく礼幣を奉奠せらる故に当社を直参の社とは申すなり。昔神田神領等存し社殿の造営概ね国守の直営に係り,奉仕の祠官跡特殊の格式及職権を附与せられ,以て維新の際に及べり。仍而神社の設備完備し,国内屈指の社頭となりしは寔に所以ありと謂ふべし従って当時祭祀の荘厳盛大の状に至りては,国中類例を見ざる所なり。『壹岐国神社誌』

延宝四年(一六七六)六月国内延喜式登録の神社調査により式内小社國津意加美神社に査定され藩主松浦鎮信は木鏡御正体と石領とを献納した。

明治九年十二月四日村社に列せられ 大正十四年三月十日 神饌幣帛料供進神社に指定された。」

案内板の,社号「意加美」には[おかみ]とルビがふってある。

拝殿内の社号額左隣りの和紙に書かれた配神は「大己貴命・稲田姫命」二神だが,案内板にはさらに「闇袁加美神」と「袁」字表記の配祀が加えられている。これは『古事記』で「闇淤加美神」,『日本書紀』で「闇龗」と書かれている[くらおかみ]のことである。社号にかかわる神様。

また和紙の稲田姫は案内板では奇稲田姫[くしいなだひめ]と『日本書紀』の表記。

『延喜式神名帳』(927成立)には全国2861社,由緒正しい社が記録されており,そのうち九州全土では98社だが,壱岐にはなんと24社が集中している。そのうちの一つが当社である。

延宝四年の式内社調査の事情等は「壱岐の式内社」が分かりやすいと思います。

例祭:4月15日・10月15日

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.13 武生水町ノ部

村社 國津意加美神社(舊號坂見宮) 鎭座地武生水町本村触字古若 祭神 素盞嗚尊 配神 大己貴命 稲田姫命 例祭日 十月十五日,神幸式,神迎神樂奉奏 境内地 九百七十五坪

〔由緒沿革〕當社ハ武生水村(今ノ武生水町)ノ宗廟ニシテ延喜式神名帳所載石田郡國津意加美神社是ナリ壱岐國廿四座ノ一又同十七社ノ一也。

此ノ社延寶以前ハ妙見宮ト稱シ奉レリ。

嵯峨天皇弘仁二年811辛卯冬十月朔日平坦日輪ノ神勅ヲ受ケテ草創ト傳フ。

社記ニ曰,神代ニ素盞嗚尊韓國を巡リ給ヒテ御帰朝ノ際我ガ壱岐國郷之浦江上ニ着岸マシマシテ後茲ニ宮殿ヲ建ツ,是ヨリ村浦ノ宗廟ト崇敬シ奉リテ妙見宮ト申ス,猶口傳ハ縁起ニ存ス。云々。(文政十一年1828神社帳抄録)

又曰,大神悪鬼邪神ヲ滅サン爲ニ我ガ朝殘リナク巡リ給ヒ宸旦天竺マデモ渡リ給ヒテ壱岐國ニ還リ着キ給ヒシ時,郷之浦ノ丘ニ登リ江上ヲ經テ幸行坂ヲ過ギ御手洗ノ水ヲ以て御手ヲ洗ハセ給ヒテ古ノ社ニ假ニ御座ヲ定メラレ其ヨリ今ノ宮地ニ御殿ヲ建テ御鎭座云々(何レガ眞ナルカ)

…略…當社ハ古來御願元ト稱シ舊藩主格別ノ崇敬神社ニシテ,國仲諸社ノ首班ニ置キ定祭ニハ幣使,式日ニハ代拜トシテ龜丘城々代ヲ參向セシメ又松浦藩主壱岐を巡見スルニ當リテハ親シク參向シ恭シク禮幣ヲ奉奠セラル。故ニ當社ヲ直參の社トハ申スナリ。…略…天文十四年1545以降の棟札列挙…

境内末社

八幡神社 祭神 九柱神 録柱神

乙宮神社 祭神 國狭槌命 豊斟渟命

稻荷神社 祭神 倉稲魂命 大宮比賣命 猨田彦大神

金刀比羅神社 祭神 素盞嗚尊

|

|

|

| 鳥居額 | 由緒書き | 拝殿 |

|

|

|

| 拝殿内 | 拝殿内額 | 手水石 |

|

|

|

| 本殿左手に稲荷神社など | 本殿右手に疱瘡神 |

越前国敦賀郡天国津彦神社のルビは「アメクニツヒコ」,他国の国津にはルビなし。

和泉国和泉郡と日根郡の意加美神社のルビは「オカミノ」

備後国甲奴郡の意加美神社のルビは「オカミノ」

河内国茨田郡の意加美神社のルビは「オカム」

越後国坂井郡の意加美神社のルビは「オカミ」

壹岐だけ「意」を「い」としているのは単なるミスか。「国津」を「くつ」としているのは後世の校訂本でも「くつ」。

寛政七年1795写本では壹岐の「國津神社」にルビが付加され「クニツ」だが「國津意加美神社」は「クツイカミ」で九絛家本を踏襲している。

昭和四年1929の皇典講究所・全国神職会校訂本では

「国津意加美神社」のルビは「クツオカミノ」と修正されている。ただし「國津神社」は「クニツカミ」と振られている。

高尾神社

高尾神社

[たかお神社]

壱岐市芦辺町深江本村触248 ふかえほんむらふれ

>

>

主祭神:大山祇神[おおやまつみノかみ]

またに巨岩をご神体とする「高尾神社」があるが,祭神が大山祇神なので龗神には関係ないかも知れない。祭神は『日本書紀』神代上第五段一書第七に

「一書(あるふみ)に曰(いは)く,伊奘諾尊,劒を抜き軻遇突智を斬り,三段(みきだ)に爲なしたまふ。其の一段(ひときだ)は是れ雷神[いかづちのかみ]に爲(な)り,一段(ひときだ)は是れ大山祇神[おほやまつみのかみ]に爲(な)り,一段(ひときだ)は是れ高龗[たかおかみ]に爲る」

とある大山祇神で,高龗とは兄弟神になる。高龗[たかお]神社のメッカ栃木県では,ほぼ「高龗神社」=「高尾神社」である。当社は高尾を名のっているので配神に高龗神を祀ったかもしれない。

途中玄界灘が見下ろせる高地に鎮座。西方すぐの高尾山山頂は高尾城跡で,「伊賀神社」が祀られている。

巨岩が御神体で,前に石宮二基。扉に「高尾神社」とある。奉納は「社掌佐川繁」と台座に刻まれている。

明治三十年1897九月吉日石燈籠。

例祭:10月28日

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.85 田河村ノ部

無格社 高尾神社 鎭座地 田河村深江字高尾 祭神 大山祇神 社殿 石祠 境内地 十三坪

〔由緒沿革〕創立年月其ノ他不詳

またに巨岩をご神体とする「高尾神社」があるが,祭神が大山祇神なので龗神には関係ないかも知れない。祭神は『日本書紀』神代上第五段一書第七に

「一書(あるふみ)に曰(いは)く,伊奘諾尊,劒を抜き軻遇突智を斬り,三段(みきだ)に爲なしたまふ。其の一段(ひときだ)は是れ雷神[いかづちのかみ]に爲(な)り,一段(ひときだ)は是れ大山祇神[おほやまつみのかみ]に爲(な)り,一段(ひときだ)は是れ高龗[たかおかみ]に爲る」

とある大山祇神で,高龗とは兄弟神になる。高龗[たかお]神社のメッカ栃木県では,ほぼ「高龗神社」=「高尾神社」である。当社は高尾を名のっているので配神に高龗神を祀ったかもしれない。

途中玄界灘が見下ろせる高地に鎮座。西方すぐの高尾山山頂は高尾城跡で,「伊賀神社」が祀られている。

巨岩が御神体で,前に石宮二基。扉に「高尾神社」とある。奉納は「社掌佐川繁」と台座に刻まれている。

明治三十年1897九月吉日石燈籠。

例祭:10月28日

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.85 田河村ノ部

無格社 高尾神社 鎭座地 田河村深江字高尾 祭神 大山祇神 社殿 石祠 境内地 十三坪

〔由緒沿革〕創立年月其ノ他不詳

|

|

|

| 高尾神社 | ||

|

|

|

|

|

|

| 明治三十年1897 | 標識あり | |

|

|

|

| 玄界灘を望む |

大神宮神社

大神宮神社

[だいじんぐう神社]

壱岐市石田町池田

>

>

主祭神:天照皇大神

壱岐には「大神宮神社」が最低でも9社鎮座する。寛文十一年1671創建の半城牛方触の大神宮由緒に「皇大神宮ノ崇拜ヲ爲サシムルタメ藩命ニ依リ各村に大神宮神社ヲ創立セシメラレシト傳フ」と17世紀中葉に平戸藩令によって各村に創建されたとの説がある。寛文年間1661~73に4社創建され,慶応三年1867に1社,創建不詳が4社。当社は創建不詳。

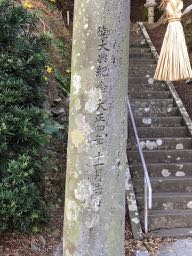

「大神宮神社参拝口」の標識を入って写真のような坂を上ると平成19年の朱塗鳥居があり,そこから更に石段を登ると大岩と石祠,明治四年1871辛未十二月奉納の石燈籠がある。

当社は「おかみ」に関係ないが,どの本にもWebにも載っていないのでここに紹介します。

例祭:4月9日?

壱岐には「大神宮神社」が最低でも9社鎮座する。寛文十一年1671創建の半城牛方触の大神宮由緒に「皇大神宮ノ崇拜ヲ爲サシムルタメ藩命ニ依リ各村に大神宮神社ヲ創立セシメラレシト傳フ」と17世紀中葉に平戸藩令によって各村に創建されたとの説がある。寛文年間1661~73に4社創建され,慶応三年1867に1社,創建不詳が4社。当社は創建不詳。

「大神宮神社参拝口」の標識を入って写真のような坂を上ると平成19年の朱塗鳥居があり,そこから更に石段を登ると大岩と石祠,明治四年1871辛未十二月奉納の石燈籠がある。

当社は「おかみ」に関係ないが,どの本にもWebにも載っていないのでここに紹介します。

例祭:4月9日?

|

|

|

| 明治四年1871 | ||

|

|

|

| 手水石 | ||

|

|

|

| 鳥居を見下ろす | ||

|

|

|

| 苔むした石段 | さらに上る | |

|

|

|

| 標識 |

月讀神社

月讀神社

[つきよみ神社]

壱岐市芦辺町国分東触464 こくぶひがしふれ

>

>

主祭神:月夜見尊・月讀尊・月弓尊

延喜式神名帳に「明神大」として記録され,顕宗天皇三年487頃以前の創建とされる有名社なので詳しくは月讀神社公式Webを。

伊弉諾尊と伊弉冊命が日の神・大日靈貴[おおひるめのむち]=天照大神に次いで月の神を生む。『日本書紀』には:

次に月神(つきのかみ)を生みたまふ。〔一書(あるふみ)に曰(いはく),月弓尊[つくゆみのみこと],月夜見尊[つくよみのみこと],月讀尊[つくよみのみこと]といふ〕其(そ)の光彩(ひかり)日(ひ)に亞(つ)ぐ。以ちて日に配(ならべ)て治(しらす)べし。故,亦(また)天(あめ)に送りたまふ。

と三神の表記が見える。

『古事記』では:

伊耶那岐命が「左の御目を洗ひたまふ時,成れる神の名は,天照大御神,次に左の御目を洗ひたまふ時,成れる神の名は,月讀命[つくよみのみこと]」

と一神が記録されている。

社号の読みは平成八年壱岐島の科学研究会の建てた案内板では[つきよみ]となっている。公式壱岐市観光サイトでも[つきよみのみこと]とあるのでそれにならった。

社殿右手上方に朱色の鳥居があり,額に「月読神社」とある。石宮二基のうち左の大きい祠に「月夜見命」,右の小ぶりの祠に「月弓命」の社号札が立てられている。左の祠の扉には「月讀神社」と刻まれている。年号が確認できないが,こちらがもともとの月読神社かもしれない。

延宝四年1676の国内延喜式登録神社調査で『延喜式神名帳』に記録された「月讀神社明神大」に比定された。国分邑深渕の岸の上山端に山の神があり,深渕をなまって「ふかつき」,渕が埋まって跡が水たまりになり「きよつき」といったという伝承があり,「きよつき(古木村清月社)」の「つき」から式内社に無理やり比定したとされ,本来は箱崎八幡宮の方ではないかといわれる。式内社に当たるかどうかは別にしても当社は350年にわたって月読神社であると同時に,とんでもない聖地がここには存在する。

社殿左手裏に回ると1メートル四方ほどの玉垣の内に大きめの石が一つ,中小の石が十数個祀られている。さまに古代の岩座〔いわくら〕である。原始的な祭祀の行われた跡である。この岩座のあるところに後年いつのころからか山神などを祀り,名前もない小祠が信奉されていたのを,延宝の世になって社殿を設け月讀神社と称することになったのである。

神社の原始形態が当社に保存されているわけである。

上記芦辺町深江本村触の高尾神社なども御神体は岩である。壱岐にはおそらくこのような古代祭祀の跡が他にもあっただろうが奇跡的に当地に残ったというべきだろう。日本の超貴重な聖地である。

当社は「おかみ」に関係ありませんが,創始がどこまで遡れるのか,神社の御祖ともいうべき重要社なのでここに紹介します。

例祭:旧9月23日 大神楽 御神幸祭

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.70 那賀村ノ部

無格社 月讀神社 鎭座地 那賀村大字國分東触 祭神 中月夜見尊・左月弓尊・右月讀尊 例祭日 十月二十三日 神幸式 大神樂奉奏 境内地 六百四十九坪

〔由緒沿革〕…1頁分略…

〔月讀神社ノ縁起〕ニ月讀神社一名淸月社在國分郷古木村,拜殿ノ内有石ノ御殿,延寶四年1676六月朔建立,拜殿ハ戌向萱葺也梁行二間桁行二間半,在國片主ノ社ノ石鳥居四五町,境内東西廿五間餘南北三十一間餘,周匝一町十七間餘,山中參道十六間,祠官榊原主殿藤原正,定祭九月二十三日云々…略

【参考】

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.59 箱崎村ノ部

村社 八幡神社(舊號 海裏宮 海裏八幡宮)

祭神 豊玉比古命…天月神命…

棟札最古ノモノ左ノ如シ。

一,正慶元年1332八月五日記載ノモノニ曰

箱崎八幡宮月読宮壱岐國壱岐郡釣瓶荘潮安郷奉造立内殿一宇大宰大弐兼筑後守藤原景資大宮司兼神主政所棟梁惣検校吉野宮内丞初興伊岐宿禰末茂。

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.37 鯨伏村ノ部

村社 八幡神社(舊號 八幡宮)

一,神社考ニ曰,

イ,當社神殿ニ神功皇后の挟石二ツアリ國史ニ此ノ石ハ月讀神社ニアリト云ヘルモノニ當ルカ。

壱岐の神社を紹介したサイトに「壱岐島四十二社巡り」があります。壱岐の神社のほぼ1/4を収録しています。

壱岐島の紹介は「ようこそ壱岐へ」の「壱岐はこんなところ」が簡潔でおすすめです。神社もここで。

延喜式神名帳に「明神大」として記録され,顕宗天皇三年487頃以前の創建とされる有名社なので詳しくは月讀神社公式Webを。

伊弉諾尊と伊弉冊命が日の神・大日靈貴[おおひるめのむち]=天照大神に次いで月の神を生む。『日本書紀』には:

次に月神(つきのかみ)を生みたまふ。〔一書(あるふみ)に曰(いはく),月弓尊[つくゆみのみこと],月夜見尊[つくよみのみこと],月讀尊[つくよみのみこと]といふ〕其(そ)の光彩(ひかり)日(ひ)に亞(つ)ぐ。以ちて日に配(ならべ)て治(しらす)べし。故,亦(また)天(あめ)に送りたまふ。

と三神の表記が見える。

『古事記』では:

伊耶那岐命が「左の御目を洗ひたまふ時,成れる神の名は,天照大御神,次に左の御目を洗ひたまふ時,成れる神の名は,月讀命[つくよみのみこと]」

と一神が記録されている。

社号の読みは平成八年壱岐島の科学研究会の建てた案内板では[つきよみ]となっている。公式壱岐市観光サイトでも[つきよみのみこと]とあるのでそれにならった。

社殿右手上方に朱色の鳥居があり,額に「月読神社」とある。石宮二基のうち左の大きい祠に「月夜見命」,右の小ぶりの祠に「月弓命」の社号札が立てられている。左の祠の扉には「月讀神社」と刻まれている。年号が確認できないが,こちらがもともとの月読神社かもしれない。

延宝四年1676の国内延喜式登録神社調査で『延喜式神名帳』に記録された「月讀神社明神大」に比定された。国分邑深渕の岸の上山端に山の神があり,深渕をなまって「ふかつき」,渕が埋まって跡が水たまりになり「きよつき」といったという伝承があり,「きよつき(古木村清月社)」の「つき」から式内社に無理やり比定したとされ,本来は箱崎八幡宮の方ではないかといわれる。式内社に当たるかどうかは別にしても当社は350年にわたって月読神社であると同時に,とんでもない聖地がここには存在する。

社殿左手裏に回ると1メートル四方ほどの玉垣の内に大きめの石が一つ,中小の石が十数個祀られている。さまに古代の岩座〔いわくら〕である。原始的な祭祀の行われた跡である。この岩座のあるところに後年いつのころからか山神などを祀り,名前もない小祠が信奉されていたのを,延宝の世になって社殿を設け月讀神社と称することになったのである。

神社の原始形態が当社に保存されているわけである。

上記芦辺町深江本村触の高尾神社なども御神体は岩である。壱岐にはおそらくこのような古代祭祀の跡が他にもあっただろうが奇跡的に当地に残ったというべきだろう。日本の超貴重な聖地である。

当社は「おかみ」に関係ありませんが,創始がどこまで遡れるのか,神社の御祖ともいうべき重要社なのでここに紹介します。

例祭:旧9月23日 大神楽 御神幸祭

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.70 那賀村ノ部

無格社 月讀神社 鎭座地 那賀村大字國分東触 祭神 中月夜見尊・左月弓尊・右月讀尊 例祭日 十月二十三日 神幸式 大神樂奉奏 境内地 六百四十九坪

〔由緒沿革〕…1頁分略…

〔月讀神社ノ縁起〕ニ月讀神社一名淸月社在國分郷古木村,拜殿ノ内有石ノ御殿,延寶四年1676六月朔建立,拜殿ハ戌向萱葺也梁行二間桁行二間半,在國片主ノ社ノ石鳥居四五町,境内東西廿五間餘南北三十一間餘,周匝一町十七間餘,山中參道十六間,祠官榊原主殿藤原正,定祭九月二十三日云々…略

|

|

|

| 本殿左手 | 本殿真横になる | 約1m四方 |

|

|

|

| 神の依代[よりしろ] | 小型の石でかこってあったか? | |

|

|

|

| こちらから拝む | 由緒 | 本殿右手奥 |

|

|

|

| 奥宮扱い? | 扉に月読神社 | 右手 |

|

|

|

| 大正四年1915石鳥居 | 鳥居額 | 鳥居柱 |

|

|

|

| 拝殿 | 拝殿内 | |

|

|

|

| 神輿 | 手水石 | 三日月 |

|

|

|

| 大正四年1915石燈籠 | 明治二十五年1892石燈籠 | 大正四年1915 |

|

|

|

| 大正四年1915と大正六年1917 | 鳥居建設寄付銘石 | 六十八階 |

|

|

|

| 社殿右手から | 172号線沿い |

【参考】

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.59 箱崎村ノ部

村社 八幡神社(舊號 海裏宮 海裏八幡宮)

祭神 豊玉比古命…天月神命…

棟札最古ノモノ左ノ如シ。

一,正慶元年1332八月五日記載ノモノニ曰

箱崎八幡宮月読宮壱岐國壱岐郡釣瓶荘潮安郷奉造立内殿一宇大宰大弐兼筑後守藤原景資大宮司兼神主政所棟梁惣検校吉野宮内丞初興伊岐宿禰末茂。

*『壱岐國神社誌』(昭和十六年1941刊)p.37 鯨伏村ノ部

村社 八幡神社(舊號 八幡宮)

一,神社考ニ曰,

イ,當社神殿ニ神功皇后の挟石二ツアリ國史ニ此ノ石ハ月讀神社ニアリト云ヘルモノニ當ルカ。

壱岐の神社を紹介したサイトに「壱岐島四十二社巡り」があります。壱岐の神社のほぼ1/4を収録しています。

壱岐島の紹介は「ようこそ壱岐へ」の「壱岐はこんなところ」が簡潔でおすすめです。神社もここで。