宇都宮二荒山神社に伝わる高尾神

愛媛県大洲市の宇都宮神社は宇都宮豊房が元弘元年1331に城内鎮守として下野國二荒山神社より三神を勧請し創建した。ここに絵巻の形で下野宇都宮氏十六代当主政綱奉納の「日光山並當社縁起」が保存されている。描かれている神社は宇都宮市の二荒山神社である。

昭和五十六年1981大洲の宇都宮神社鎭座650年記念として『日光山縁起絵巻』が翻刻され,だれでも読めるようになった。絵巻は上下巻に分かれており,上巻は天地33cm,長さ16m,下巻は14.75mもある立派な巻物。それぞれの巻末に「文明九年1477正月十一日 右馬頭正綱」とあり花押が押されている。正綱は宇都宮宗円より数えて16代,宇都宮武茂六郎とも称し上州河曲の陣で31歳にして病没。

同様の縁起が新潟県鹿瀬町,日光二荒山神社他にも伝わっており,『寺社縁起・日本思想大系20』(岩波書店)でも新潟伝を定本とした「日光山縁起」を読むことができる。諸伝について詳しくは丸谷しのぶ先生の「日光山縁起の成立」を。

大洲市宇都宮神社蔵絵巻より抜粋:

かたじけなくも権現は、下野国にては日光三所と現し給ひ、常陸国にては鹿嶋大明神とあらわれ給ぬ。過去にては夫婦となり給ひしなり。人のいみじきなるをそねみまづしきをわらふものを利益すべからず、貧窮孤独のものをあはれむべし、とのちかひなり。抑/そもそも/雲上という鷹は本地虚空蔵菩薩是星実これなり。阿久多丸という犬は地蔵菩薩,今は高尾上とあらはれ給き。青鹿毛という馬は、かたじけなくも太郎大明神、馬頭観音の垂跡なり。有宇中将は男躰権現、本地千手千眼観世音、朝日の君は女躰権現、阿弥陀如来の化身也。

この縁起と同根の伝承を受けて

「宴曲・宇都宮叢祠霊瑞」(沙弥明空『拾菓集上』嘉元四年1306 所収)に「高尾神」が記録されている。

南無再拝三所和光 …あの曇りなき世を照らす日の 光も同じく影を垂れ 明星天子のよしありて 星をつらぬる御籬に 互ひに主伴の隔てなく 覺母は悟りの花開け 内薫の匂ひ芳しく 般若の室をや飾るらん 内の高尾神と祝はれ 能化の薩埵は 忉利の附属をあやまたず 此六の巷の外に出で 外の高尾神と名にし負ふ 阿遮の利劔は劔の宮 左に業縛の索を持し 瑟々の座を動かしてや 大神に臺を奉りし 西に廻れば甍あり 堂閣尊像の粧ひ 念仏三昧退轉なく 蓮に生るゝ願望 偏思なく憑みあり 節にふれたる花紅葉 色々の荘厳微妙にして 宝樹の下の宝池は あの瑠璃にすきて玉の橋 光をかはす珊瑚の砂 禅侶軒を並べつゝ 四明圓宗の學窓には …

大滝晴子氏の研究を土台にした解説が『宇都宮二荒山神社誌 通史編』平成2年1990宇都宮二荒山神社発行に載っている。

「『内の高尾神』『外の高尾神』は今も二荒山神社の境内に,十社の神の筆頭として祀られている高龗神である。甘雨を降らし霖雨を止める神である。高龗神の本地が地蔵菩薩であるところから『能化の薩埵』『六の巷の外に出で』と,地蔵を連想させる語句が続く。此のくだりは「日光山縁起」に見える有宇中将の連れていた,阿久太丸という犬が地蔵の化現で,高尾神とあらわれた,という説話の知識があっての作詞と考えられる」

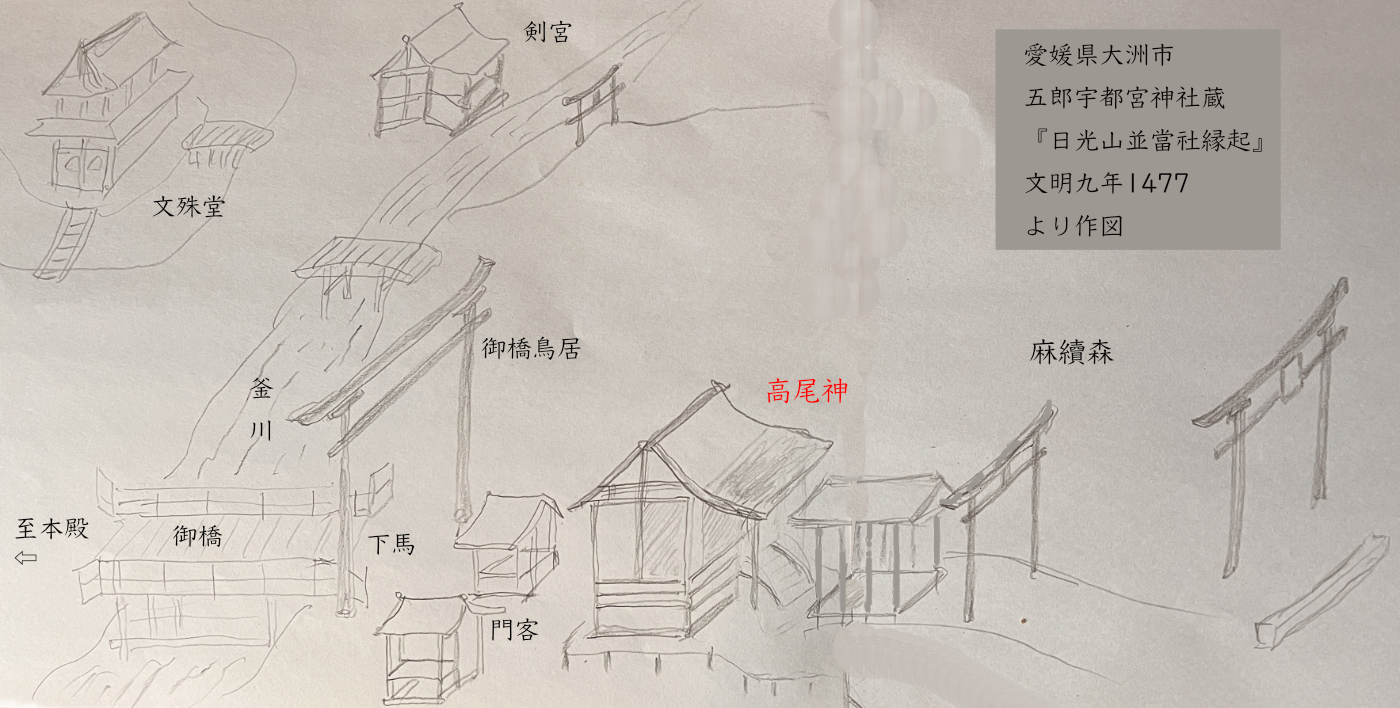

と,高尾神と高龗神を同一としている。「十社の神の筆頭として祀られている」とあるが,小生には存在が確認できない。現在は祀られていないと思う。「日光山並當社縁起」の絵には確認できる。「外の高尾神」は御橋の社をさすか。

●550年前の宇都宮二荒山神社本殿背後に「高尾神」が鎮座していた

大洲市の「日光山並當社縁起」の絵では本殿背後に木製祠らしき十社が並ぶ。中央が「高尾神」でほかに「都重大明神」「野口門」「鹿嶋」「三宮」「若宮」「太郎」「太郎」「栗」「餅」

宇都宮市の「十社」合祀祠(昭和二十四年1949四月改築)一基は令和の現在,二荒山神社本殿の左手,女体宮の奥に鎭座する。脇の解説板には「県内式内社の神」として「素盞嗚尊 天兒屋命 味耜高彦根命 武甕槌命 豊城入彦命 大山咋命 事代主命 下照姫命 譽田別尊 日本武尊」が書かれている。

また大正十五年1926十月,宇都宮二荒山神社社務所発行の小誌の「御祭神・末社・十社」にも同神が記録されているが,高尾神は見あたらない。『栃木県神社誌』平成18年版も十社の祭神は大正期と同じであり高尾神はどこにも記録されていない。

●550年前の宇都宮二荒山神社参道に「高尾神」が鎮座していた

「日光山並當社縁起」にはもう一か所「高尾神」のキャプションつきで祠が描かれている。絵図は南端から北に向かって,参道を右から左に進むように描かれていて,南端の中程度の鳥居には左右に「贄木nieki」の文字つき樹木の絵,くぐるとすぐに小型の鳥居があり右の柱の隣りに「麻續森」文字。幣殿とおぼしき8本柱の建物と太鼓橋風の階段のある本殿。この社に「高尾神」の文字が見える。すぐ北の,社の裏側の大きめの鳥居には「御橋鳥居」の文字。釜川に木橋が架かっている。ここはまさに現在のバンバ通りの釜川に架かる「御橋」だ。文明九年1477ころにはここに「高尾神社」が鎮座していた。オリオン通りと参道の御橋通りが交差するすぐ南である。

式内社の参道に「高尾神」が鎮座していたとなると,宇都宮に「たかお神社」が多い理由にならないだろうか。『日本書紀』の高龗ではなく阿久多丸という犬のぴんと立った尾の形状を表現したとおぼしき「高尾」に由来するか。

もう少し調べないと真偽の程が分からないので,『日光山縁起』と『宇都宮叢祠霊瑞』に記録された高尾上・高尾神が栃木県の高龗神の発生と関係があるのか別系統なのかはまだ判断できない。

*「麻績」「麻續(続)」がぼけていて判別できない。禾でなく糸偏に見える。「麻積」ではなさそう。「麻続王」の文字は『萬葉集』巻一の早い段階23番目に採録され,新版岩波古典大系では「をみのおほきみ」のルビ。『日本書紀』巻29天武天皇四年675四月に「辛卯,三位麻續王有罪,流于因播。一子流伊豆嶋,一子流血鹿嶋」とある。中麻続氏とは別に,三重松阪には皇大神宮所管社「神麻続機殿神社」(かん・おみ・はたどの)が,三重県多気郡明和町大字中海87には「式内社の中麻續神社」が鎮座した。明治45年に中を外して麻續神社と改称。御祭神は宇都宮二荒山神社と同じ豊城入彦命である。すると「高尾神」の東となりの「麻續森」命名は伊勢の中麻續神社に由来するかもしれない。麻續に「麻糸を撚る」の意があることから神社で使用する麻を栽培していた森か。【参考】

なお『宇都宮二荒山神社誌 通史編』は「あの曇りなき」が「あ曇りなき」となっていたり,出典の『拾菓集』が『拾彙集』になっていたりで悩まされて日数をとられた。

(『拾菓集上』は北海道大学附属図書館蔵・寛政四年1792岩井直恒補写のjpgが「新日本古典籍総合DB」で見ることができる。)

●「造宮日記」「慈心院造宮之日記」(『宇都宮二荒山神社誌』資料編に掲載)

「造宮日記」は宇都宮二荒山神社の神宮寺慈心院が書き記した社殿造営と神事芸能の記録で,永享十一年1439,長禄二年1458,文明十年1478,明応七年1498の造替と運営の詳細が記されている。伝わっているのは近世後期の写本。「慈心院造宮之日記」は天文七年1538の造替の記録。

これらの約600年前の資料に「高尾神」が記録されている。

■「造宮日記」

「能 七番 一物 慈心院千代寿丸 口取池上僧都/高尾神律師 太帯刀 不動院 安察」

「座敷 中御所北御乳父 次慈心院高尾神」

「初番 せう 高尾神 つれおとこ 神四郎 天人雀子 龍神 橋本」

「つつみ 正蔵坊 高尾神 中納言 四位坊 二位坊 助」

■「慈心院造宮之日記」

「慈心院之能 初番 脇 高尾神」

「三番 脇 大隈 高尾神」

「御社頭之能 初番 脇 高尾神 池上 伊勢 侍従 大隈」

「五番 春日龍神 脇 大隈 列僧 高尾神」

「渡物之次第 六番 王舞 高尾神」

「御社頭之能 初番 脇 高尾神 池上 慈伊勢 不侍従 慈大隈」

能の演者の奉職する寺社名・人物の役職名などと並んで「高尾神」が記録されている。つまり約500年前に宇都宮では「高尾神」で特定の場所の神社が共通概念として通用していた,ということだ。

文明九年1477「日光山並當社縁起」に描かれた「高尾神」を管理・奉職していた人物が能を演じていた,ということになる。

さて,前述の金剛仏子定禅は日光二荒山神社にも出向していた時期があり応永六年1399に施主として「日本紀三巻/次神系図一巻」を中禅寺権現に施入(中村啓信『日本書紀と中世神道』)しているので,宇都宮二荒山神社にも当然『日本書紀』に通じていた神官がいたと想像する。印象的に難解な「高龗」を目にしているはずなので「タカオ神」に「高龗」をあてずに「高尾」をあてたのは,先の「日光山縁起」至徳(北朝)元年1384の奥付に金剛仏子定禅の名があるので,「阿久太丸という犬が地蔵の化現で,高尾神とあらわれた」とある「高尾」の文字をとったのではないか。宇都宮二荒山神社は狩猟にもかかわる社であったので犬も神聖なものとしてとらえる下地があり,ぴんと立てた太刀尾から名づけた「高尾」を採用したとすれば,もともと『日本書紀』の「高龗」とは無関係だったのではないか。

河内郡にタカオ神社が多いのは宇都宮二荒山神社の「高尾神」を勧請したからかもしれない。

『下野国誌』の,高尾書き誤り説は,もう少し検証が必要だ。

*『下野国誌』嘉永元年1848脱稿 嘉永三年1850刊行 第四巻

高尾温泉明神 那須郡両郷と云所にあり,神主小泉甲斐と云,社領五十石領主黒羽候より寄附なり,祭神はもと高龗谷於賀美命なるを,那須家在城の刻同郡の温泉神社を勸請して,城中の守護神と鎮め祀りしなり,黒羽城より鬼門にあたりて一里許なり,温泉神社ハ大名持神と少彦名神と二柱なること上の温泉神社の条に記したり,さて高龗を高尾神と書て假字たがへり,高龗ハタカオガミにて高尾ハタカヲなり,さるを當國の内,那須,河内の両郡にハ,高龗を祀れる所數多ありて,何れも皆高尾明神と書誤まれり,是ハもと,山城國の貴布祢明神をうつせしものなり

*『下野掌覧』万延元年1860 河内郡之部

河内郡で1800年頃に「高於加美神」を名のっていた社は書紀ふうに表記すれば「高龗神」であり,二荒山神社とは無関係に貴船の神を祀っていた。河内郡以外の「高於加美大明神」も同様。「高尾」が「高龗」に変更されるのは維新の国家統制からである。

明治政府は全国に神社調査を行ったが,その実態は真岡市・中の神明神社に伝わっており,案内板に残されていて納得させられる。今でも土地の方は明神さま,権現さま,よくて稲荷さまで呼んでいて正確な神社名は知らないことが多い。調査は難航しただろうしスピードも求められ,担当のお役人の裁量で手早く社号決定されていったのだろう。「高尾」は時代の要請もあり多くは日本書紀記載の「高龗」に統一されていった。

|

ページトップ |